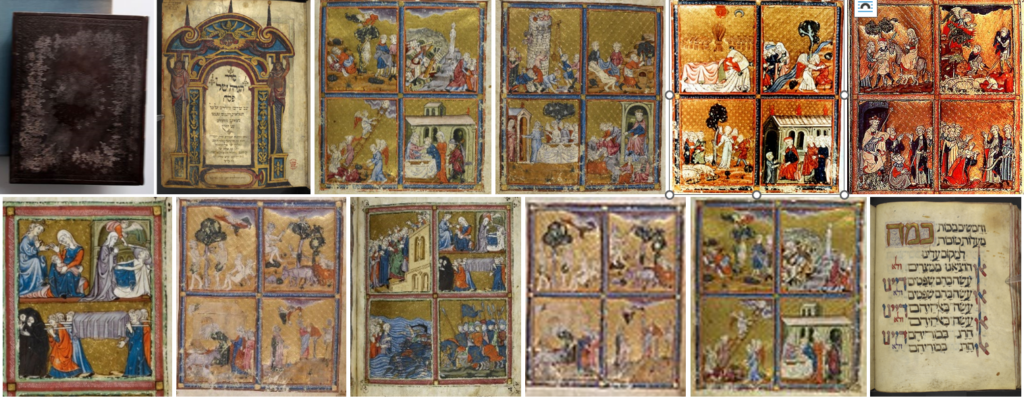

Tazria (תזריע – elle concevra) Metsora (מצורע – personne atteinte de tzaraat [1])

Lévitique 12:1-15:33 et Rois II 7:3-20.

Les sections Tazria-Metsora traitent les lois de pureté rituelle et les rites de purification, où l’eau symbolise le renouveau et la transition spirituelle.

Lévitique 14:8

וְכִבֶּס אֶת-בְּגָדָיו, וְרָחַץ אֶת-בְּשָׂרוֹ בַּמַּיִם–וְטָהֵר.

Il lavera ses vêtements, baignera son corps dans l’eau, et deviendra pur.

En 1828, une pompe à feu[2] est installée entre le quai d’Auteuil et la route de Versailles pour puiser l’eau de la Seine et alimenter les réservoirs de Passy, assurant ainsi le stockage et la distribution d’eau potable. Entre 1900 et 1925, la société Pacotte & Cie remplace cette pompe par une usine élévatoire[3] moderne. L’installation comprend cinq bâtiments mêlant meulière, briques claires et rouges, ainsi que des éléments métalliques, caractéristiques du style industriel de cette période. L’usine cesse ses activités en 1955.

La Ville de Paris initie un projet de reconversion du site et en 2001, elle met l’un des bâtiments à disposition du Grand Rabbin de Paris, David Messas[4], qui fonde le centre communautaire Maguen David – Ahavat Shalom. En 2019 le rabbin Ariel Messas qui poursuit l’œuvre de son père signe un bail emphytéotique d’une durée de 50 ans avec la ville de Paris et s’accorde avec la société gestionnaire du Pavillon de l’Eau[5] pour y accueillir également des repas chabbatiques, de bar-mitsva et d’autres célébrations.

[1] Tzara’at : Affections rituelles de la peau, des vêtements ou des murs, caractérisées par des plaques blanches, des taches ou des éruptions spécifiques.

[2] Pompe à feu : Technologie reposant sur des chaudières à bois ou à charbon pour alimenter les mécanismes de pompage.

[3] Usine élévatoire : Structure destinée à élever l’eau à des hauteurs suffisantes pour alimenter les réservoirs, en utilisant des pompes et un système de filtration basique.

[4] Le rabbin David Messas : Né en 1934 à Meknès (Maroc) a étudié à la Yechiva Keter Torah de Casablanca, à Aix-les-Bains et à Grenoble. Grand rabbin de Genève (1989-1995), puis de Paris (1995-2011), il a marqué la communauté juive par son érudition et son dévouement. Il a été décoré de la Légion d’Honneur et de son équivalent marocain, la Ouissam Alaouite.

[5] Pavillon de l’Eau : En 2007, sous la maîtrise d’ouvrage d’Eau de Paris, l’architecte Vincent Brossy transforme un des bâtiments en centre dédié à la préservation des ressources et à l’accès à l’eau potable.