Paracha Matot–Massé et Roch ‘Hodech Av

Nombres 30,2 – 36,13 (Matot–Massé), Nombres 28,9–15 (Roch ‘Hodech), Isaïe 66,1–24 (Roch ‘Hodech)

La double paracha Matot–Massé clôt le livre des Nombres. Elle traite des lois relatives aux vœux et relate la guerre contre Madian. Elle décrit également l’installation des tribus de Ruben, Gad et de la moitié de Manassé à l’est du Jourdain. Suivent l’énumération des 42 étapes de l’errance dans le désert, les règles pour le partage de la Terre, l’établissement des villes de refuge, ainsi que la question de l’héritage des filles de Tsélof’had.

Dans la haftarah, le prophète Isaïe dépeint une Jérusalem messianique — source de paix et centre d’adoration universelle.

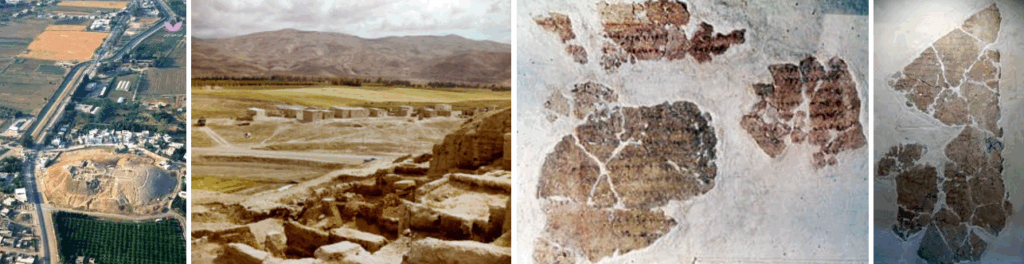

Nombres 33:33

וַיִּסְעוּ, מֵחֹר הַגִּדְגָּד; וַיַּחֲנוּ, בְּיָטְבָתָה

Ils partirent de Hor-Hagidgad et campèrent à Yotvata.

Ce verset inscrit Yotvata[2] parmi les 42 étapes de l’errance dans le désert. Quand l’histoire s’enracine, le désert devient fertile.

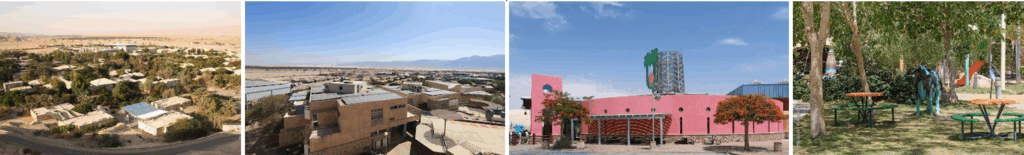

Le kibboutz Yotvata fut fondé en 1957 par le mouvement Naḥal[3], près d’Éin Radian — une source naturelle majeure dans la vallée de l’Arava, à 42 km au nord d’Éilat — à proximité des ruines d’un fort romain.

Dès sa création, Yotvata a établi l’école régionale Ma’aleh Shaharut[4], qui allie études académiques, conscience environnementale et engagement civique. Le kibboutz accueille également un internat du programme Na’alé[5].

Dans les années 1960, un centre agricole a été mis en place, combinant recherches géologiques et agronomiques, innovations en irrigation et cultures sous serre. Des panneaux solaires couvrent aujourd’hui une grande partie des besoins en électricité, et les eaux usées sont recyclées pour l’irrigation.

La laiterie Yotvata[6], fondée en 1962, transforme le lait produit localement en plus de quarante produits distribués dans tout Israël.

Adossée au kibboutz, la réserve Hai-Bar œuvre à la réintroduction d’espèces bibliques dans le Néguev — onagre, oryx, gazelle et hyène.

[1] Inyan ha-yom – Le sujet du jour prime :

Lorsqu’une haftarah spéciale est prescrite (par exemple pour Roch ‘Hodech, Hanouka), elle prend le pas sur la haftarah régulière de la paracha hebdomadaire (Oraḥ Ḥaïm 425:1 ; Michna Beroura 425:7).

[2] Etape de Yotvata :

Deutéronome 10:7 qualifie Yotvata de « terre de ruisseaux d’eau ». Certains commentateurs relient son nom à la racine hébraïque ט‑ו‑ב (tov, « bon »).

[3] Naḥal (No‘ar Ḥalutzi Loḥem) — Jeunesse pionnière combattante :

Unité de Tsahal fondée en 1948 pour combiner service militaire et établissement de colonies agricoles.

[4] Ma’aleh Shaharut :

L’école accueille environ 600 élèves issus des onze communautés du Conseil régional de Hevel Eilot, dont Yotvata fait partie. Sous l’égide du ministère israélien de l’Éducation, elle propose un enseignement pluraliste alliant académique, environnement et civisme.

[5] Na’alé (No‘ar Oleh Lifnei Horim) :

Programme gouvernemental lancé en 1992, qui accueille des adolescents juifs du monde entier pour terminer leur scolarité en Israël avant que leurs familles ne fassent aliyah.

[6] La laiterie Yotvata :

Exploitée depuis 2000 en partenariat avec le groupe Strauss, elle est renommée pour ses boissons lactées au chocolat et autres produits laitiers.