Vayelekh (וַיֵּלֶךְ – Il alla)

Deutéronome 31:1–30 • Osée 14:2–10, Joël 2:11–27, Michée 7:18–20

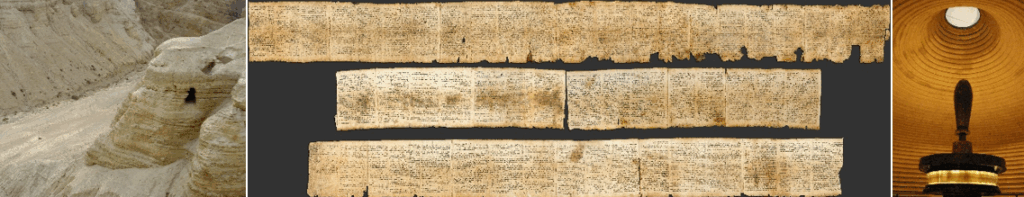

Moché annonce son départ et transmet à Yehoshoua la charge de guider le peuple. Il confie à Israël un chant — celui de la Torah. Il leur ordonne d’écrire et de transmettre. La haftara de Chabbat Chouva exhorte Israël à la techouva, le retour sincère vers l’Éternel.

Osée 14:2

שׁוּבָה יִשְׂרָאֵל עַד ה׳ אֱלֹהֵיךָ

Reviens, Israël, jusqu’à l’Éternel ton Dieu

Dans les années 1920–1930, le capitaine Artur Carlos de Barros Basto[1] fonde la Communauté Israélite de Porto et lance une campagne pour reconnecter les descendants des crypto-juifs[2] au judaïsme. Malgré son exclusion de l’armée en 1937, la synagogue Kadoorie Mekor Haim (מקור חיים – Source de Vie) est inaugurée en 1938, grâce au mécénat de la famille Kadoorie[3]. Mais, privée de direction pendant plusieurs décennies, la synagogue reste silencieuse. Le renouveau commence au début des années 2010, porté par l’arrivée de nouveaux membres et le soutien du rabinat de Lisbonne et d’Israël. Depuis 2014, la communauté juive de Porto a ouvert un tribunal rabbinique, un musée juif (2015), un mikvé (2016), un musée de la Shoah (2021) et un cimetière (2023). Elle s’est également engagée dans la production cinématographique avec plusieurs films[4]. La communauté, qui comptait à peine une quarantaine de membres en 2010, dépasse aujourd’hui le millier de personnes. La synagogue[5] Kadoorie Mekor Haim est aujourd’hui le plus grand édifice juif de la péninsule Ibérique. De style Art déco, avec une façade blanche évoquant le Bauhaus, elle a été conçue par l’architecte Augusto dos Santos Malta et l’ingénieur Arthur de Almeida Jr.

[1] Artur Carlos de Barros Basto (1887–1961) est un officier portugais, intellectuel et militant juif, surnommé le « Dreyfus portugais » en raison de l’injustice antisémite qu’il a subie. À l’âge de neuf ans, il découvre que ses ancêtres étaient des juifs convertis de force au christianisme au XVIe siècle. Héros de la révolution républicaine de 1910 et vétéran décoré de la Première Guerre mondiale, il reçoit la Croix de Guerre portugaise pour bravoure. Après avoir étudié le judaïsme, il se convertit et prend le nom d’Abraham Israel Ben-Rosh. En 1923, il fonde la communauté juive de Porto, crée l’Institut Rosh Pina — la première yechiva au Portugal depuis cinq siècles — et milite pour le retour au judaïsme des crypto-juifs portugais. En 1937, Barros Basto est injustement radié de l’armée portugaise pour avoir organisé des circoncisions. Sa réhabilitation officielle n’a été reconnue qu’à titre posthume, en 2012, par l’Assemblée de la République du Portugal.

[2] Conversos / Crypto-Juifs : Conversos désigne les juifs convertis au christianisme (souvent sous contrainte) ; crypto-juifs insiste sur la pratique cachée du judaïsme. Le retour de leurs descendants s’effectue par conversions halakhiques.

[3] Le nom « Kadoorie » rend hommage à Sir Elly Kadoorie et à ses fils Lawrence et Horace, qui ont financé la construction de la synagogue de Porto dans les années 1930. Issus d’une famille juive séfarade originaire de Bagdad, les Kadoorie sont connus pour leur mécénat et leur soutien aux communautés juives à travers le monde.

[4] Les films ont été réalisés par Luís Ismael, de son vrai nom Luís Miguel da Rocha Ferreira, réalisateur, producteur, acteur et entrepreneur portugais, connu pour son travail dans le cinéma indépendant. Fondateur de la société de production Lightbox, l’un des principaux studios du nord du Portugal, il a collaboré avec la communauté juive de Porto pour produire plusieurs films historiques : • Sefarad (2019) : retrace l’histoire d’Artur Carlos de Barros Basto et la renaissance juive à Porto au XXe siècle. • Le Kaddish de la Nonne (2019) : court métrage de 7 minutes sur la découverte d’une identité juive cachée par une religieuse catholique, illustrant une méditation spirituelle sur la quête de vérité. • 1618 (2021) : drame historique sur l’Inquisition à Porto, devenu le film portugais le plus primé à ce jour.

[5] La synagogue Kadoorie Mekor Haim à Porto est le fruit d’un projet initié en 1923 par Artur Carlos de Barros Basto et la communauté juive de Porto. Le terrain est acquis en 1929, et les travaux débutent la même année. La construction s’achève en 1937, et l’inauguration officielle a lieu en 1938. Restée longtemps fermée au public, elle est ouverte en 2012, puis enrichie en 2015 par l’installation d’un musée juif dans ses murs.