Teroumah (תרומה – don / contribution)

Exode 25,1–27,19 — I Rois 5,26 – 6,13

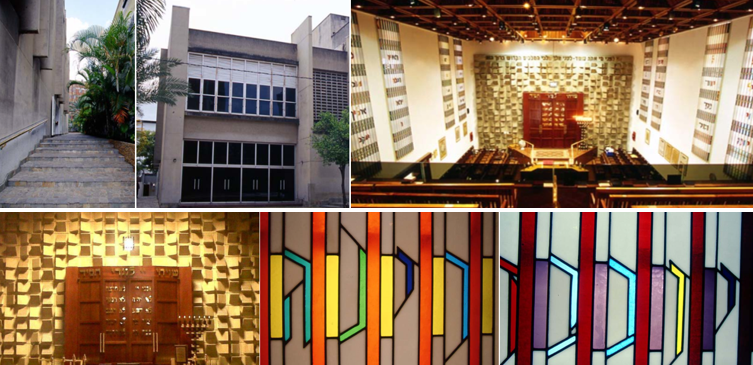

D.ieu demande à Moché de recueillir les offrandes volontaires, données avec cœur, afin de fournir les matériaux nécessaires à la construction du Michkan.

La haftara décrit le début de la construction du Temple de Salomon.

Exode 25,8

וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם.

Ils Me feront un sanctuaire, et Je résiderai au milieu d’eux.

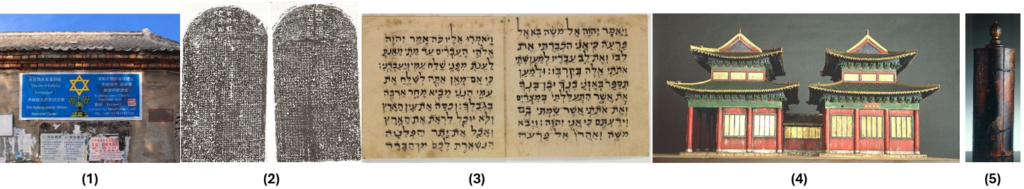

Le sanctuaire d’Arad, situé dans le désert du Néguev, fut mis au jour lors des fouilles de Tel Arad menées dans les années 1960–1970 par Yohanan Aharoni [1], puis reprises et réexaminées par Ze’ev Herzog [2] et l’équipe de l’Université de Tel‑Aviv.

Construit au sein d’une forteresse du royaume de Juda dès le Xᵉ siècle AEC, il comprend une cour, un autel de pierre non taillée, une salle sacrée et un espace surélevé interprété comme un « saint des saints ».

L’organisation des lieux, graduée en cercles de sainteté, évoque directement la structure du Michkan.

Ce sanctuaire reflète une tradition cultuelle ancienne, en usage dans le royaume de Juda jusqu’aux réformes successives des VIIIᵉ et VIIᵉ siècles AEC menées par les rois Ézéchias et Josias [3], qui entreprirent de supprimer les sanctuaires locaux afin de recentrer le service divin sur le Temple de Jérusalem.

[1] Yohanan Aharoni (1919–1976), archéologue israélien, pionnier de l’archéologie biblique.

[2] Ze’ev Herzog (né en 1941), archéologue israélien, professeur à l’Université de Tel‑Aviv.

[3] Ézéchias (Hizkiyahou) et Josias (Yoshiyahou), rois de Juda aux VIIIᵉ et VIIᵉ siècles AEC.

La réforme d’Ézéchias est décrite dans II Rois 18–20, notamment II Rois 18,1–8, où il supprime les hauts lieux et centralise le culte à Jérusalem.

Josias poursuit cette dynamique un siècle plus tard : sa réforme est relatée dans II Rois 22–23, en particulier II Rois 23,4–20, où il abolit les sanctuaires provinciaux.

Les récits parallèles figurent dans II Chroniques 29–32 (Ézéchias) et II Chroniques 34–35 (Josias), pleinement acceptés dans la tradition rabbinique.