Tetsavé (תצוה – Tu ordonneras) – Chabbat Zakhor

Exode 27,20–30,10 — Lecture spéciale : Deutéronome 25,17–19 — Haftara de Zakhor : I Samuel 15,1–34

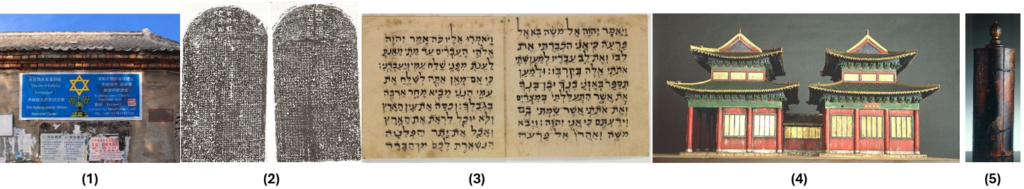

D.ieu ordonne à Moché de dire aux enfants d’Israël de préparer l’huile pure pour la menorah. Il lui décrit les vêtements des cohanim, leurs rites d’initiation, la liturgie d’inauguration du sanctuaire, les offrandes quotidiennes et l’autel d’or destiné à l’encens.

Zakhor rappelle l’attaque d’Amalek et l’ordre de ne jamais l’oublier, et la haftara relate la mission confiée à Saül de détruire Amalek.

Exode 27,20

וְאַתָּה תְּצַוֶּה אֶת־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל… לְהַעֲלֹת נֵר תָּמִיד.

Tu ordonneras aux enfants d’Israël… d’allumer une lumière perpétuelle.

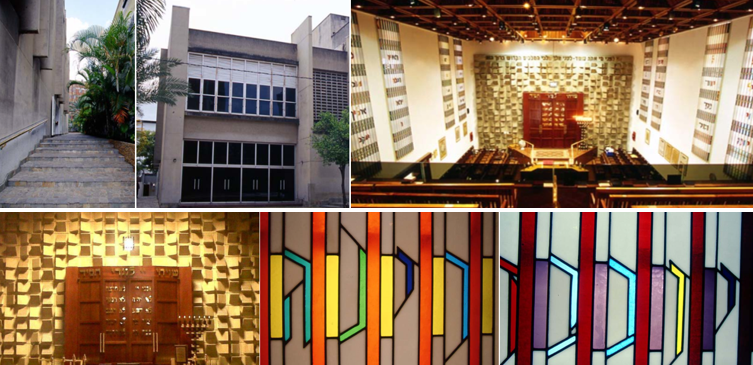

Inaugurée en 2009 et conçue par l’architecte japonais Fumihiko Maki [1], la synagogue Beth David 🔗 à Tokyo (Jewish Community of Japan – JCJ) présente une façade moderne en béton texturé, animée de motifs discrets rappelant l’étoile de David. À l’intérieur, l’Aron ha‑Kodesh, surmonté d’un Ner Tamid [2] contemporain, s’inscrit dans un ensemble de boiseries claires baignées par la lumière naturelle de l’atrium central.

Durant la Seconde Guerre mondiale, Chiune Sugihara [3], consul à Kaunas (Lituanie), au mépris des ordres reçus, délivra des milliers de visas permettant à des réfugiés juifs de rejoindre le Japon et d’y trouver refuge.

Quelques centaines de Juifs vivent aujourd’hui au Japon, en harmonie avec la société japonaise. Le pays est d’ailleurs l’un de ceux où les actes antisémites sont les plus rares au monde.

[1] Fumihiko Maki (1928-2024), architecte japonais de renommée mondiale, lauréat du prix Pritzker et du Praemium Imperiale, reconnu pour son approche minimaliste et son usage subtil de la lumière et des matériaux.

[2] Le Ner Tamid renvoie à Tetsavé car ce passage prescrit l’allumage permanent dans le sanctuaire (Exode 27,20–21). La tradition talmudique (Mena’hot 86b) décrit la «lampe de l’ouest» comme un témoignage perpétuel (עֵדוּת תָּמִיד) de la Présence divine, et le Rambam (Mishné Torah, Sefer Avoda, Hilkhot Temidin Ou-Musafin 3:10–12) précise son allumage quotidien. Le Ner Tamid des synagogues en est l’héritier symbolique.

[3] Chiune Sugihara (1900–1986), consul du Japon à Kaunas en 1940, délivra environ 2 000 visas de transit permettant à près de 6 000 réfugiés juifs de quitter l’Europe occupée. Il agit contre les instructions de son gouvernement, rédigeant parfois les visas à la main jour et nuit. Grâce à ces documents, les réfugiés purent rejoindre le Japon, principalement Kobe. Il a été reconnu Juste parmi les Nations par Yad Vashem en 1985.